在今年年初,我正在为“搜藏控人物专栏”苦恼于采访对象,尹鼎为博士提到了“老杨”,虽然杨诘苍老师的艺术思想和作品常常被我身边的亲友们评论为过于尖锐、暴力,但我对此却十分兴奋。杨诘苍老师是曾被邀请与法国国立塞弗尔(Sèvres)瓷窑合作的唯二华裔艺术家(一为赵无极),在我心中,他的艺术表达就像奥格斯堡大师约翰·埃利亚斯·里丁格(Johann Elias Ridinger)创作的、后移植于梅森窑瓷器的“狩猎”题材瓷绘,虽不见鲜血与钢铁火焰,却默默阐述美丽的林间暴力。

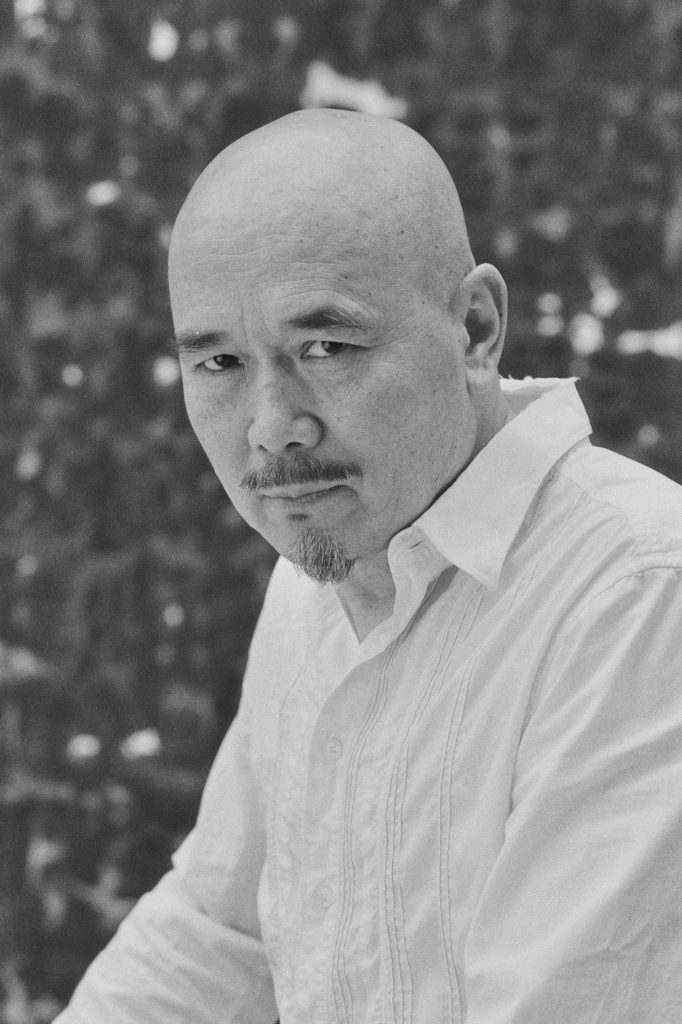

受访人:杨诘苍

采访人:尹鼎为(海德堡大学艺术史博士)

企划&责任编辑:搜藏控;宋魏(搜藏控艺术总监,海兰德中国 Herend China)

(郑重声明:本文所用全部图片,版权均归属杨诘苍先生、让-于贝尔·马尔丹先生、Sèvres瓷厂所有;本文未经搜藏控及采访双方许可,不得擅自转载。)

PART.01

Q: 能否谈谈您青年时期的艺术经历?

A:我是1977年恢复高考后第一批大学生,毕业之后就留在广州美术学院做了老师,实际上我的人生还是比较幸运的,本科能够马上做老师,当时很少有。在整个80年代,我的创作都比较Avant-garde,主要是受改革开放之初的思潮影响,实际上很多东西都是通过翻译来的。尽管翻译不是很多,但是当时都看,看了以后开始消化不了,因为我们实际上当时比较单纯,比较饥饿,所以我们叫虚不受保,但如果不看完却又受不了,所以我当时就想找一些能够安慰自己情绪的东西,哲学也好,其他的东西也好,重新再找一条思路。

在80年代中期,我对宗教,尤其是道教很感兴趣,84年在广东博罗县罗浮山的冲虚观断断续续住了两年,这给我改变很大。到了1984和1985年,我就开始改变我的画法,就不再追求写实的东西,也就是今天我们称之为抽象,实际上在我看来这不是抽象,我们这代人都不会抽象,我是把徐渭的一些作品的局部放大,然后通过不同的手法去表现,所以就产生了很多我们当时看上去好像是看不懂的那种东西,整个80年代都往这个方向走。

Q: 后来是怎么参加了巴黎蓬皮杜艺术中心的《大地魔术师》的展览了?

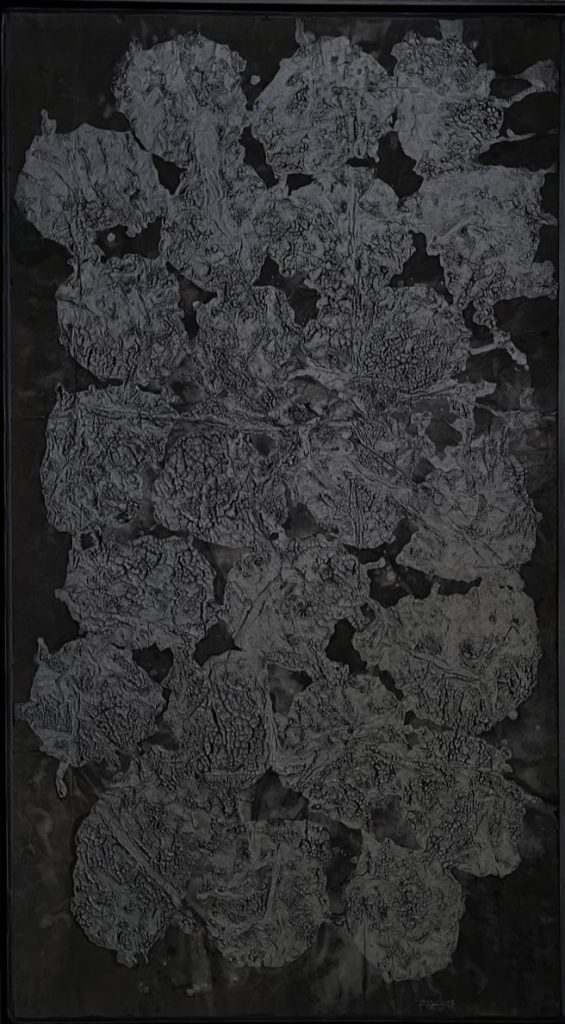

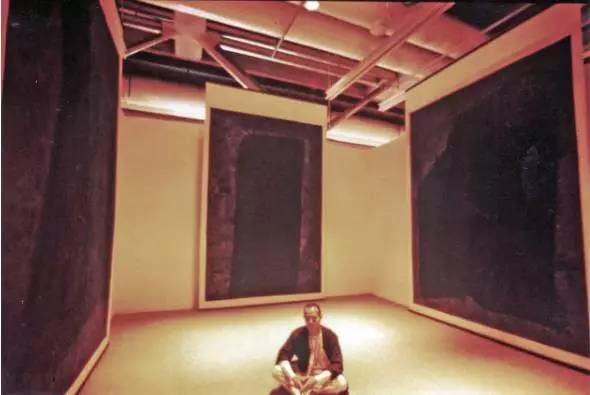

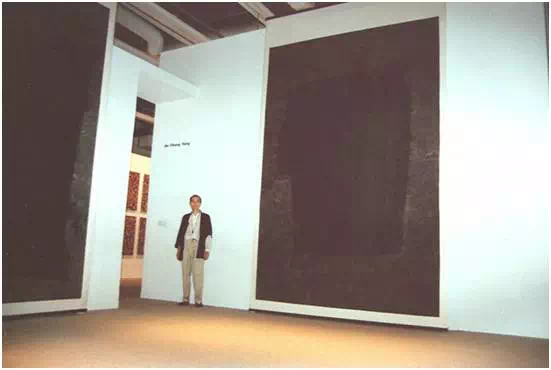

A:在1987年,当时法国蓬皮杜艺术中心的艺术总监让-于贝尔·马尔丹(Jean-Hubert Martin)来中国寻找艺术家,目的是为了策划他的大地魔术师(Les Magiciens de la Terre)展览。他看到了我这个时期的作品图片,于是他就决定到广州这一站来看我,并邀请我去巴黎参加展览。到了1989年4月份我就到了法国,因为马尔丹当时选择的作品我不能带出境,只能现场创作了,马尔丹为我找到很好的工作室,而且展览创作的材料费用还不设上限,从来没有过这样的好机会,这个时候就出现了意想不到的成果。于是我在展览上展示了这组创作,也成了我重要的代表作《千层墨》系列。作品就是将一层又一层的墨汁反复涂抹在宣纸上,直至宣纸浸透、变形,使得经过墨汁上百遍浸染后的表面变得闪烁发亮,塗黑至白为止。

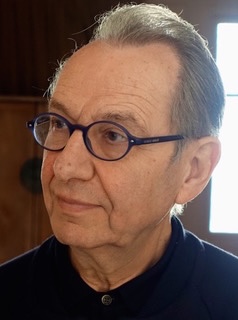

当时马尔丹很吃惊,这件作品跟他原来看到的完全不一样,所以到今天所谓的千层墨这个系列还在中国的艺术界讨论,还是有很多人还能记得住。我们现在跨越一下,说说我跟塞弗尔的姻缘。2017年时,马尔丹是塞弗尔陶瓷厂的学术委员会的主席,塞弗尔有个习惯,每年请一个或者一组当代艺术家做一次陶瓷创作,马尔丹再次想到了我,他便提名我来跟塞弗尔进行一次实验性的合作。

法国政府的文化机构设置很有意思,马尔丹在法国属于公务员。他曾经在法国的外交部任职,他上学时的专业是美术史,学生时代正直法国的五月风暴,属于那种激进分子跟波伊斯他们的关系都很好,后来毕业后就分到外交部,因为外交部也有艺术活动的,在外交部下设有艺术行动委员会,所以实际上法国除了文化部来搞艺术以外,外交部也有搞艺术的,包括博物馆和画廊,还有很多各种各样的活动都有很多公务员的参与,马尔丹在法国是比较有话语权的人。

Q: 可以为我们简单介绍一下《大地魔术师》这个展览吗?

A:马尔丹在策划大地魔术师这个展览的时候,是基于在这样一个思路:不管你是非洲也好,南美也好,中国也好,他觉得当代艺术是没有差异的,地区间彼此是平等的。

他在这个展览里选了50个在世的西方的大师,后来又选了50个来自全世界当时并不知名的艺术家,把他们放在一个平台,实际上大部分都是现场创作的,这样来呈现。他的目的是想展现什么不是当代艺术,大概是这个意思,但如果你要具体化的话,确实很多也真的不是当代艺术。但是通过那个展览以后,他打开了当代艺术的讨论范围,但是对于那些受资本控制的西方的画廊或者批评家当然都受不了这样的一种认知。

PART.02

Q: 能否介绍一下您对塞弗尔陶瓷厂的体验和认知?

A:塞弗尔窑在我看来很像中国古代官窑的运作机制。它是在路易十五的情妇蓬皮杜夫人的倡导下在凡尔赛宫附近建立的。在1759年该厂成为了皇家陶瓷厂。它的厂房里的工具和运作机制都是购买和借鉴中国的。包括它早期的全部的风格和方法,甚至于像现在为止工人还住在厂里的,他们还在厂里面种菜养动物,他们的生活方式,当然这是我的想象,完全像中国的那种传统的窑址,如果你的师傅或者包括领导都住在这里面,那我就觉得非常到位。实际上今天去看景德镇,看不到这样的规模。塞弗尔还有一个很好的博物馆,这个也让我很感动,博物馆里面收藏的东西甚至可以上溯清朝之前。他的档案也做的很细致,包括石膏模型和各种工具等等都是整理的清清楚楚。

Q: 您这次的创作灵感是什么呢?

A:当我看到这一切的时候,我就想完成一件不可复制的作品,就仅仅完成一件或者一套作品,就是要独一无二。我开始受启发于塞弗尔博物馆中的一件拿破仑时代的作品,这是当时塞弗尔给拿破仑献礼的作品,它使用了堆白(Pâte-sur-pâte)的技法。我看见的时候我就很感动,我在中国也看过堆白,但是没那么多层次,这件作品有一种大理石半浮雕的感觉。这种技法首先出现在1849年,直到二十世纪初彻底消失了。于是我决定用这个技法去完成我的创作。所以我就非要找回原来拿破仑的这个紫色,就是白色的浮雕,紫色的底,也有渐变的。但厂方开始告诉我,这个技术已经失传,但我作为艺术家是不相信的,他们的资料整理的那么到位,一定可以复原。

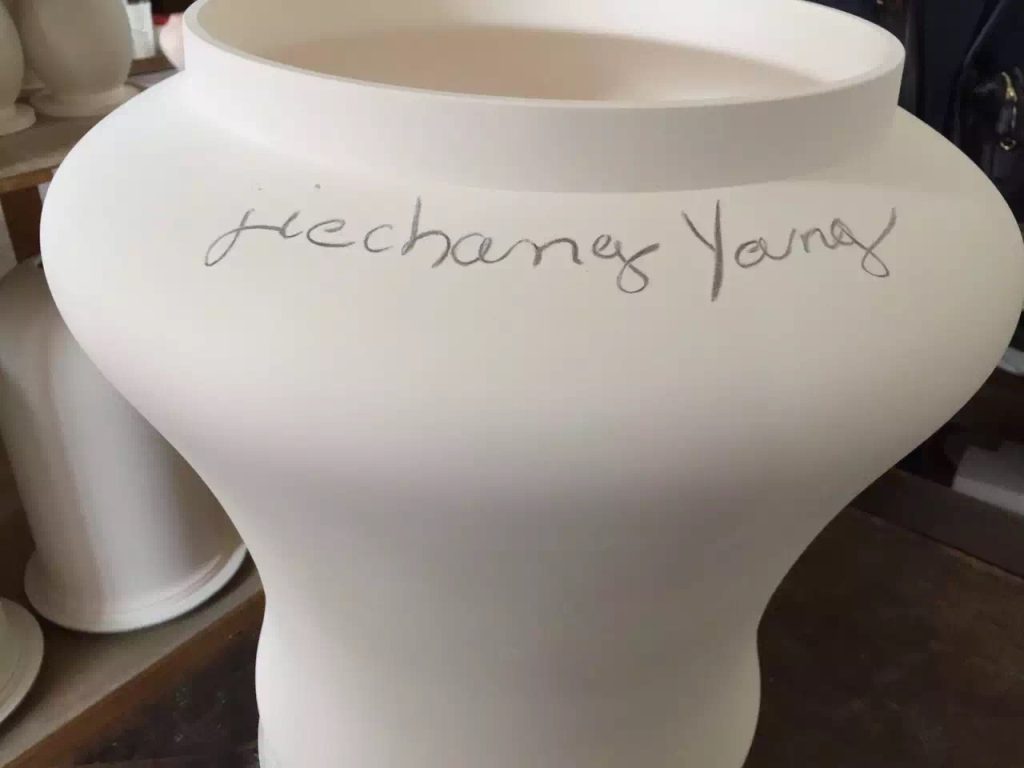

开始我们本来计划只做一个作品,也就是这件紫色的作品,因为这件作品在实现上难度很大,大约制作就耗时两年多的时间,单单为这件作品上底色就花了一年多的时间。当这件紫色的作品完成的时候大家都很惊讶,他们希望沿用这个方法继续制作,于是就有了余下的接二连三的作品岀来,"十一日谈"成了这十一个瓶子的组合。

我们实际上是共同创作,因为我们知道他们懂颜色、造型、尺寸工艺等,然后他们画师和工作人员也主要都是女性,她们非常懂得颜色的那种性感,这一点在我们中国的这种陶瓷艺术里面,这个品味就没那么突出,所以说这批东西的颜色好看。它带有一种现代性的性感在里面,特别是中间放上一个透红色瓶在里面,如果你单独把这件作品抽开,这种高贵感就没有了。

颜色的组合我要厂主人、技术主管和我夫人杨天娜决定,我对颜色的判断能力很有限,我是拿毛笔的,我看到身边有这么高贵的一些女性组合,就把选择交给了她们,这种互相之间流动的互相交换维持了三四年,开开心心的,作品就这样出来了。

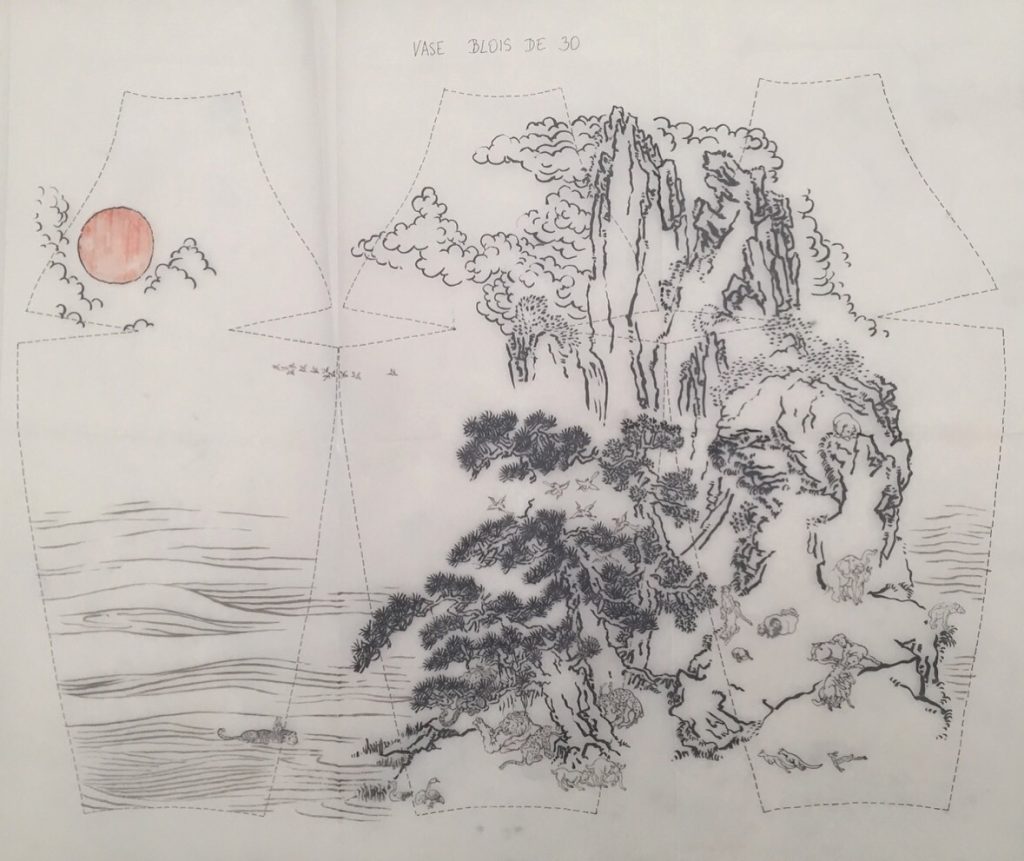

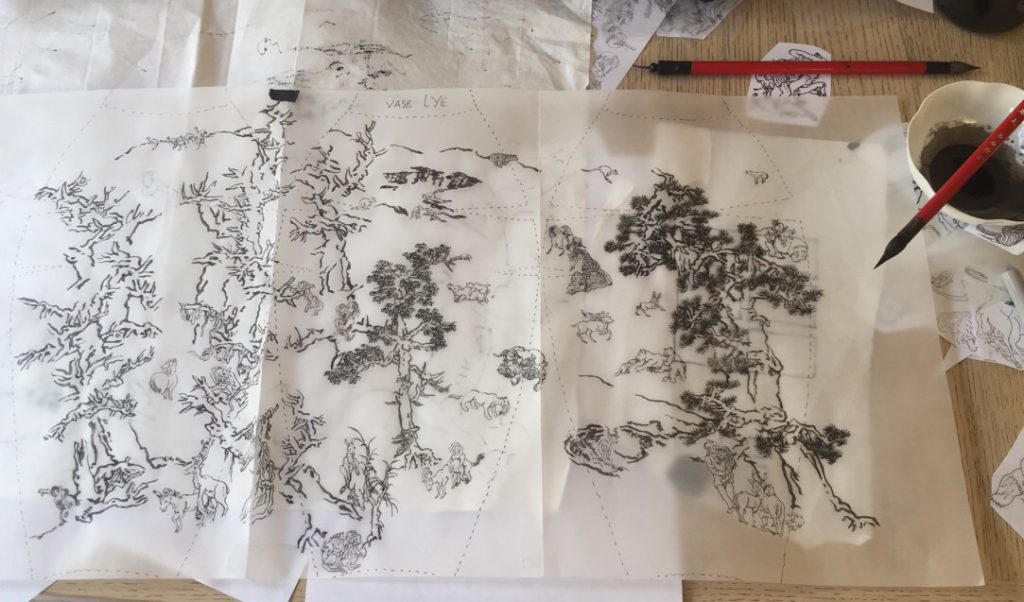

Q: 那就跟我们继续说说这次创作的工艺?

A:这个绘制工艺和堆白工艺也是费时费力。因为作品启动的时候,我当时完成了我的新的创作《十一日谈》,这个作品的灵感主要来源于乔瓦尼·薄伽丘 (Giovanni Boccaccio) 的《十日谈》,我把自己看作《十日谈》的第十一个逃亡者,在我的绘画里讲述第十一天的爱情故事,我想创造一个保证公平交流的幻境,让观者反思我们目前的全球化的世界。因此,其实我的作品里有很多的人物和动物玩耍和交流的场景,这对于作品的实现增加了不小的难度,你仔细观看作品,这里面涉及半浮雕,堆白浮雕还有笔墨。比如第一件罐子就要分配给十几个人做的,每个人做一部分的动物,最后就每个人分一个,所以我的感受就是它不是只有一种技术,有的很像中国的方法,比如他做那些树木就没什么浮雕塑面,有的人做的就是比较西洋的浮雕有很多层次。实际上我在整个创作的过程中更多的是一个造型者。

这套作品2021年最先在巴黎的塞弗尔陶瓷厂的展厅里展出了,获得了很好的反响,次年又在巴黎的吉美博物馆我的《白纸:杨诘苍个展》中与我的水墨作品对照呈现,又是一种完全不一样的视觉呈现。